Gabriela Abad Miró

Nació en Alcoy en 1915 y murió en Méjico en 1941, fue una política, profesora e intelectual. Licenciada en Filosofía y Letras. Responsable de la Juventudes Comunista y durante la Guerra Civil llegó a ser comandante de brigada.

A la vez fue traductora de ruso y escritora.

Ella tuvo en sus manos todas las variante de este trabajo.

Aquí se publica una de esas variantes, donde se ve la participación de la propia Gabriela.

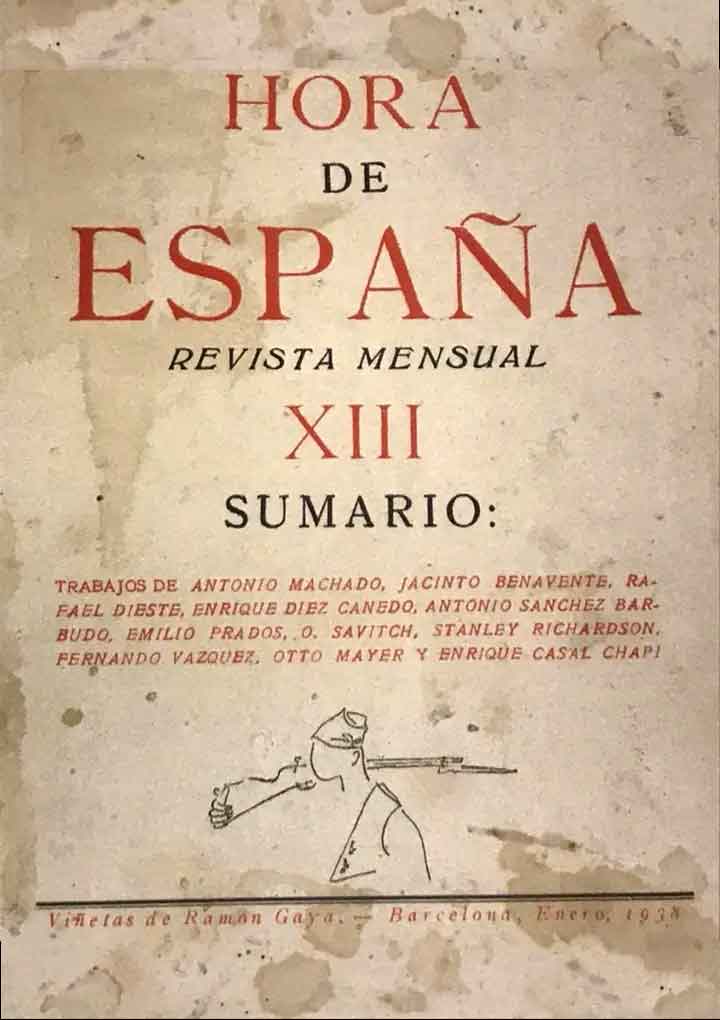

Iniciamos este apartado con este relato “Mi Casa de Campo” del escritor ruso Ovidii Savitch. Relato que sería publicado en 1938 en la revista Hora de España (Traducido por Gabriela Abad Miró) y con el título “Casa de Campo” con muchas variaciones.

Savitch lo explica en una sencilla carta diciendo que efectuó más de ocho variaciones y que en cada una de ellas la situación era siempre la misma. Podía cambiar los personajes de lugar, de ideas políticas, convertirlos en azules o rojos y seguían siendo españoles y los lugares España.

Ya en la revista donde se publicó uno de los originales en 1938 se dice:

Escribir objetivamente de política, en estos días de pasión española, no es tarea fácil. Quien más, quien menos siente embebido su ser en la actitud política que cuadra a sus simpatías y no puede, sin trabajo, desasirse de la subjetividad.

Gabriela Abad Miró fue la encargada de traducir este relato, que ya se había publicado en Rusia, y aunque Ovidii Savitch sabía perfectamente español, no llegó a traducirlo. Gabriela Abad lo hizo de una de las varias versiones que cayeron directamente desde las manos del autor a las suyas, y en la templada traducción se nota la mano de Gabriela Abad.

No os desvelo nada con decir que solo por el final merece la pena leerlo.

MI CASA DE CAMPO

El día previo.-

Sobre una elevación abierta, una casa de tejas árabes llenas de jaramagos, con unas ventanas pequeñas sin cristales residencia de los antiguos guardas. En el centro de la colina una iglesia blanca con un reloj de una aguja parado a las diez de una mañana o de una noche cualquiera. No está sola, a sus dos lados otras casuchas semiderruidas de donde yergue elegante como una lanza un pequeño torreón o más bien una torrecilla de condición clásica. Es por esta construcción que al lugar y su conjunto se le llame el Torreón o la Torrecilla. Abajo están los soldados, vestidos con uniformes verdes, sujetando el terreno, fortificando impacientes los alrededores. Afanados discretamente, tratando de caminar desapercibidos.

En las trincheras, sin apresurarse, hablan los zapadores, ataviados a la vez con cascos alemanes, verdes y con red de cuero negro, y los demás hombres transportando sacos terreros, cavando. Ninguna reseña, ningún estandarte. Pueden ser de uno u otro bando, sino fuera porque sus armas apuntan hacia Madrid.

En el interior de la iglesia los soldados de la intendencia, hacen fuego con ramas de encinas para calentar el desayuno: dan vueltas sobre sí mismos, manchan con sus manos tiznadas las paredes de yeso desconchado. Uno se pone de pie sobre el granito del altar y levanta un carburo apagado; otro conduce una carretilla con más leña de encina, todos callan, parece que no tienen nada que decirse. El edificio tiembla por el chasquido que se oye debajo en sus cimientos, donde unos hombres cavan una mina.

Un camión llega por atrás, desde el camino del cementerio.

Entre las columnas de la entrada surge un oficial.

—Terminad.

Los explosivos tienen que estar en la mina lo antes posible.

El motociclista, que ha escoltado el camión, no ha parado el motor. Espera…

Los soldados preocupados, por el fragor cercano de Garabitas, miran a lo lejos, mientras el oficial da órdenes a un sargento. Momentos después se aleja a toda marcha entre la tierra que la moto y el camión espolvorean. Este no es lugar para los mandos, aquí la vida no vale nada. Depende de caprichos y de mil casualidades, el solo zumbido de las balas nos recuerda que alguien decide nuestra suerte y no debemos colaborar.

Alrededor del conjunto de los edificios, descienden trincheras profundas que envuelven el cerrillo. Por las trincheras se llega a todos los edificios; la Casa de Labranza, la Iglesia, la Torrecilla y algunas casas abandonadas que sirven de parapeto. Los ojos, acostumbrados a las perspectivas cortas de las trincheras, encuentran una extensión honda e inesperada en el frente, donde Madrid parece deshabitado y tranquilo como un día festivo. Todo es apariencia, porque si bajas la mirada puedes intuir al enemigo agazapado. Así se entra en la hondonada fresca de las trincheras: con desesperanza, palpitación y miedo. Los árboles, aparece como un elemento protector y a la vez inquietante, por eso los regulares están a todas horas con sus hachas preparadas, despejando el terreno.

Colinas, campos, barrancos, bosques jóvenes, casas aisladas. El Lago brilla sólo de vez en cuando con su verde turbio entre plátanos y cedros. Un gran edificio blanco, el Palacio, aparece como una muralla. Los que no son de Madrid se sienten extraños, imaginaron la gran ciudad con sus grandes edificios y ellos entre sus calles parapetadas de adoquines, dominando la batalla. Pero esto es un bosque, de caminos áridos, con tranquilos paisajes de árboles desmochados. Se parece demasiado a los alrededores de sus pueblos. Les parece incomprensible estar aquí, cuando, si extiende la mano, parece que tocan su destino. Es comprensible la frustración. Solamente que en la cabeza hay algo que no encaja con la realidad, algo que se levanta, que no se apaga. No hay tiempo para pensar, aunque sobren las horas de espera. Es como cuando se ha entrado en un torbellino y la corriente te arrastra y no sabes quién decide tu suerte.

Al lado, unos metros detrás de la iglesia, en un montículo más alto y retirado está el palomar y el cementerio. Han reclutado a algunos soldados para preparar la zona. Nerviosos por sentirse al alcance de algunos puestos de tiro enemigo, con nerviosismo preparan el lugar para el repliegue. Alguien allí mira por una ventana, encaramado a unas cajas de munición, se oculta, espera fumando un cigarrillo. Desde aquí se ve que los muros están ruinosos y las vigas del tejado caídas. Lo que fue una ermita y un palomar es ahora unos muros de ladrillo ennegrecidos, como después de un incendio, el granito de los cimientos refuerza la defensa, pero aun así estamos desprotegidos. Volvemos a la Torrecilla escondidos en una hondonada que desemboca al norte de la posición. En el horizonte, las antenas del campanario de la iglesia como ramas metálicas que arañan el cielo, reflejan el sol de junio. Hacia estas antenas se levantan siempre los ojos. Encima de las antenas hay solamente railes de aire que transportan órdenes y mensajes indescifrados. Pararrayos de palabras desesperadas. Nadie ignora estas antenas. A la izquierda el monte Garabitas. En su cumbre sólo quedan árboles solitarios como centinelas inmóviles indefensos. Uno de ellos separado completamente mueve sus brazos. Garabitas es un lugar estratégico donde la disputa es constante, allí nadie se relaja. Se huele el peligro, es una provocación. Los moros son los primeros, ellos desconocen todo, no saben el valor de las cosas, sus vidas apenas valen nada. Por eso están allí, con su piel oscura, sin saber que pasará. Sonríen a destiempo y lloran en la soledad de sus trincheras. Desde el Garabitas se ve todo Madrid. Desde Garabitas alguien dispara un obús al infinito: Tan cerca, solamente el polvo extendido nos dice que ha tocado los muros calientes de la ciudad. No sabemos si un perro o un niño han sido alcanzados. Ahora se oye otro disparo en el aire que se pierde en la nada.

Abajo, a la izquierda, la carretera de la Coruña, que va a las montañas lejanas cubiertas de niebla hasta la primavera. La sierra llena de nombres resonantes: Guadarrama, El Escorial, El León, Navacerrada. Allí continúa la batalla, pero la sierra ha quedado en su sitio y el enemigo la ha rodeado para que no avance.

En su tiempo la Casa de Campo era lugar de cazadores, de holgazanes que venían a perder el tiempo matando conejos indefensos, y como la Casa de Campo está demasiado cerca de la ciudad, sus perdigonadas salían al exterior matando a algún que otro caminante. Hoy todo está tranquilo alrededor de ella. Es una apariencia que hace daño, debería estar todo desordenado y arrancado de sus cimientos. Deberíamos estar todos llorando.

Delante de un parapeto, como una medianera de granito, hay un hombre sentado que no da ninguna señal de vida, no está muerto, pero como si lo estuviera. A cien metros de la trinchera, grandes piedras blancas arrojadas en desorden. Son contraseñas para orientar a la aviación. Ayer durante unos minutos pasó la Patrulla Azul que dobló sus alas para saludarnos.

El día.-

Hoy si se notó la artillería. Crecimiento momentáneo del silbido, alejamiento y explosión distante. Humareda sobre Garabitas, humareda sobre la colina. Humo blanco, pero después sube una columna negra. A veces los obuses hacen el mismo ruido que los cohetes, son los que no tienen suerte y dan vueltas sobre sí en el aire. La caza es hoy demasiado ruidosa. Los pájaros inquietos vuelan sin objeto en el aire, pero se ha hecho incomprensible este aire poblado de seres rápidos y ruidosos sin alas, sin reposo, sin pasión. Los perros se pegan a la tierra como si el viento les balancease. Yerran por arriba y se sientan a cada tiro, pero no quieren bajar a la trinchera con los hombres. Tienen más miedo de la trinchera que del campo abierto. Son los perros de los batallones. Durante el cañoneo no se quedan con los hombres, quieren ver lo que ocurre, si no todo es demasiado incomprensible y demasiado terrible.

Tableteo de ametralladora. Los tiros de fusil parecen inofensivos como el choque de las bolas en un billar. Las balas cortan las hierbas y los arbustos con un silbido. Los tanques se arrastran por la Casa de Campo. Parecen animales prehistóricos, son al mismo tiempo torpes y ágiles. Cuando tiran se escapa un fuego amarillo y giran la trompa erguida a todos lados como buscando respuesta.

En lo alto de la trinchera, los soldados hacen pasajes subterráneos, llevan sacos de arena, piedras, llegan hasta el borde y dejan caer su carga: los sacos de arena y las piedras ruedan abajo. Rápidamente los soldados vuelven a por más y apresurándose pasan apretados con los otros que vienen. El telefonista, o es muy valiente o se lo hace, y adosado a la pared de la trinchera, lee un libro viejo. Lo deja para dar la comunicación o para recibir un telefonograma. Entonces mueve la manivela, el teléfono suena inseguro, el telefonista grita y no le comprenden. Luego lleva aún a sus ojos el libro que no ha dejado de la mano y mueve los labios. El resto; los truenos, el silbido, los lamentos, no le impresionan.

El enemigo tira con mortero. Entre el tiro y la explosión pasa apenas un segundo y los dos son ensordecedores. El oído de los soldados y del telefonista está evidentemente atrofiado.

El comandante de la división no deja sus anteojos. Parece un artista maduro y seguro de su gloria: De alto a abajo con una mirada distraída observa los hombres y todo lo que ocurre. Su emoción se nota solamente en que su pecho está demasiado abombado.

Ni siquiera mira del lado donde vienen las balas. Su radio de acción es el lado derecho de la Casa de Campo, su tarea prevenir que no sea atacada la colina. Pero está demasiado interesado en el conjunto de la operación y no mira más que delante de sí. A veces mira el reloj de la Iglesia sin acordarse de que está parado, entonces levanta su reloj de bolsillo hasta los ojos y ve la hora.

El observador de artillería, un capitán, maniobra sin cesar con su aparato cuyos dos tubos sobresalen de la trinchera. No es necesario hacer la corrección del tiro: durante largos meses se ha localizado cada rincón. Pero el capitán se mueve en torno a su instrumento como un fotógrafo que no puede encontrar el ángulo necesario.

Un obús lanzado desde la colina de Garabitas. Se ve como caen lentamente sobre Madrid y los pedazos de muros destruidos saltan por los aires. En la trinchera roja todo es calma. No hay vida.

Un centinela mira por la aspillera de la Torrecilla, se vuelve, y nervioso fuma sin quitarse el cigarrillo de la boca. ¿Cómo se puede volver la espalda a la Casa de Campo? Y resulta que es posible. Una bala se clava en la yerba por encima de la cabeza.

—Pepe, es a ti a quien busca.

—Mentira. Es para ti.

Resguardando la cabeza, unos hombres acuden a la trinchera.

Agitados transmiten noticias. El teniente de la División hace un gesto pequeñísimo con la cabeza.

No deja sus anteojos. Los oficiales también toman sus gemelos y se muestran algo unos a otros.

—Campesino ataca.

Pero en el bosque, en el barranco no se ve nada más que pequeñas humaredas de disparos de fusil. Solamente ha pasado con rapidez una pequeña figura, tan pequeña en este amplio lugar que se llama Casa de Campo. Ha pasado y desaparecido. Es un soldado del Campesino. ¿Está vivo? ¿Está tumbado tras del matorral esperando? ¿O ha pasado ya más lejos arrastrándose? No se ve nadie, ni nada. Los oficiales desilusionados dejan caer los gemelos. El comandante de la División mira su reloj, da dos pasos y toma el auricular del teléfono. Sin mirar a nadie dice claramente:

—Para los zapadores, terminar la preparación. El último túnel y se acabó. Al sargento del batallón: con las fuerzas de dos compañías defender la colina sobre la del Lago. Comienza el ataque dentro de cinco minutos.

Las nubes pasan en el cielo. La noche ha comenzado. Sobre el Garabitas, la última luz. El verde es ahora insoportablemente negro. Y los árboles se hacen más altos y robustos. En toda la Casa de Campo el mismo ir y venir incomprensible: los tiros, un ruido sordo y los tanques que van por todos lados. Como antes, los morteros son ensordecedores. En el Lago comienza un verdadero ataque y los soldados del Ejército Popular se arrojan sobre las primeras trincheras enemigas. Pero todo esto de repente resulta terriblemente lejano. Porque al lado, abajo, como al alcance de la mano, empieza una operación que por su proximidad atrae la atención del corazón. Y en un momento se olvida todo y se está con todo el ser encadenado a esas piedras blancas que se callan.

Los soldados, agachándose, recorren en huida la Iglesia. La artillería, detrás, se ha callado. Uno a uno, apretando el fusil entre las manos los soldados corren sobre el asfalto hacia el cementerio. Se han agrupado en la base de la colina. El hombre de la camisa azul, el capitán de este grupo, da órdenes. Distribuye los hombres y anima a los que aún preparan la voladura. Después, delante de todos, salen a cielo abierto. Los soldados le siguen. A veces se inclinan tan bajo que marchan a gatas. Algunos han llegado ya a la mitad de la colina y se han tumbado allí. Los fusiles se yerguen contra la trinchera rojas. Pero desde allí no se tiran. Para tirar hacia abajo hace falta asomarse por encima de la trinchera. Esperan. A veces la mano de los soldados rojos se crispa y sin querer dispara. Los otros, lentamente, se retiran a gatas. La colina no es muy abrupta, pero está llena de piedras que rasgan las ropas y la piel. Por el lado izquierdo, despacio, sube un tanque. Hace zig-zag y se detiene. Algo se ha roto en el motor. Se abandona allí mismo. Los soldados han llegado hasta las piedras blancas y se esconden detrás de ellas. Las balas golpean la piedra levantando pequeñas humaredas de polvo blanco. Los rojos contestan en desorden. El jefe de la camisa azul se yergue y agachándose corre adelante, no quiere ser el primero de los cuatro en abandonar la colina. Tres hombres más le siguen tirando los últimos cartuchos de dinamita. Erguido un momento con un gesto amplio, un soldado lanza una bomba de mano y se aplasta contra la tierra. La granada estalla a unos veinte metros de su cometido. Los otros tres lanzan las suyas. Tampoco llegan.

Por primera vez los rojos dan señales de vida. Por encima de la trinchera se muestra una cabeza, los hombros y las manos, una granada vuela hacia ellos dando vueltas en el aire. Y ya no hay nadie encima de la trinchera. La granada estalla también sin llegar a su objetivo. Los rojos tiran sin orden, pero las balas no pueden nada: la trinchera está vacía.

Un hombre retoma la colina, bajo los pies hay piedras, el hombre tropieza y cae, se levanta, tira, y la granada estalla encima de la dinamita. Y en ese momento la granada ha hecho estallar la mina. La primera explosión rompe la noche, la segunda como un eco parece más débil, la tercera es una llamarada fría de polvo. Los rojos no saben que ha pasado, están inmóviles esperando el final, en el desconcierto muchas ametralladoras empiezan a tirar. Hasta que todo se calla. Tres hombres llevan a un cuarto, está herido. El soldado de la camisa azul en volandas sonríe, la explosión le hace reír. ¡Qué valiente! — dice el oficial de artillería. El jefe de la División hace un signo afirmativo. Después frunce el ceño.

—Son soldados jóvenes, — dice entre dientes. — Sin ellos no habría guerra.

La noche recobra su oscuridad, de la explosión sólo queda un zumbido en los oídos. En el Cementerio los soldados se dan la mano y esperan. En su pensamiento los edificios derribados, desilusión y tristeza por la belleza rota. No es en absoluto deber de los soldados pensar en aquellos que mueren bajo sus balas y menos lamentarse por unos edificios que apenas se mantenían en pie.

Parecía que todo esto no ha durado más de cinco minutos. Pero cuando se vuelve a tomar aliento resulta que han pasado unas horas. Se trae al puesto de observación pan y jamón, un momento de calma. Unas horas después una tenue luz aclara el paisaje. El Garabitas sigue triste y sombrío. El artillero observador ha fijado en su aparato un pedazo de una trinchera alejada y, detrás, el bosque. Amanece. En la colina, lentamente, se percibe lo sucedido. Ha desaparecido todo vestigio de lo que antes había. Se nota de repente que la emoción ha pasado, que ha pasado todo lo extraordinario que ha obligado al corazón a latir con el presentimiento de los grandes eventos, lo teatralmente elevado con lo que, un poco cohibido y secretamente orgulloso, el hombre inexperto ha venido aquí a tomar partido con la barbarie. Los soldados sin enemigo corren hacia las ruinas y su tarea es sencilla como todo lo que se hace cotidianamente. Y del mismo modo hay en el entorno soldados despreocupados e indiferentes, y del mismo modo marchan adelante hombres que son conscientes de la tragedia. Cuando se dice todo el pueblo, todo el ejército, se olvida la individualidad de cada uno que queda también en los impulsos generales. Y sin embargo… Una jornada extraordinaria. Las rodillas, fatigadas, se doblan; se tiene hambre, la lengua está irritada por el polvo. Un bostezo aprieta la garganta. Quizá más nerviosismo que fatiga. El paisaje habitual ha perdido todo el encanto. Para los que están aquí siempre, es incluso aburrido. La trinchera está húmeda y sucia, la tierra se pega a la ropa, los pies resbalan. No se presta ya ninguna atención a las balas; no más que a las moscas que vuelan alrededor de un cubo de basura. Y sin embargo… No, no está ni en mí, ni en vosotros, ni siquiera en el oficio de la guerra con todos sus peligros, terrores y millares de muertos, ni en la tensión nerviosa, está en otra cosa.

Los hombres que estaban sobre la colina han decidido hacer el ataque por el otro lado. Durante largo tiempo han desaparecido. Después desde la cota de la izquierda, hacia la mitad del camino del Cementerio, aparecen de nuevo las camisas azules. Con ellos dos hombres vestidos de paisano. Otra vez lo mismo…

El día después.-

Desde el Cementerio la trinchera va hacia abajo y marcha largo tiempo en zig-zag por las colinas. Está lejos del enemigo, pero no se puede salir: el enemigo ve todo. Un túnel pequeño y húmedo. Un vallecito en el que no hay trincheras porque las colinas le ocultan del enemigo. Una carretera que hay que atravesar corriendo.

Y otra vez, por la trinchera vacía sobre las alturas. A veces hay escaleras cavadas en la colina. Por encima de la trinchera y en el vallecito, una hierba baja y árboles solitarios también bajos. Por fin un puente. No se puede pasar. Bajo el puente un arroyo sin apenas agua. Los soldados ríen, fuman. Después otra trinchera más profunda y más fortificada.

Y más zig-zag. En algún sitio tiran. Pero parece muy lejos. El sol quema y a veces una abeja zumba. Incluso la primavera es cruel en Madrid. De vez en cuando por el lado izquierdo se ven arriba techos y casas. Un obús vuela por encima de la cabeza muy alto y su sonido se aleja. Después sobre Garabitas se levanta un humito blanco. Los fascistas tiran sobre Madrid.

Pero antes de que esta jornada comience, antes de que entremos en la línea, hay tantos recuerdos…

— ¿Te acuerdas de la capilla? Aquí, era como nuestro cuartel. ¿Te acuerdas de como la aviación la bombardeaba? Y allí seguía. Las bombas cayeron aquí. Exacto. Mira el embudo. Sin esa capilla hubiéramos estado perdidos. Y aquí estaba el emplazamiento. ¿O era aquí? Los moros de Garabitas con sus hachas y sus gestos malvados rebuscan las vigas de madera. El Torreón y luego estaba la casita blanca. De todo ha quedado sólo este muro.

Para el que escribe estos hechos, sensible, para el que la vida es tan preciosa que lamenta cada minuto que pasa y quiere comprenderlo y expresarlo. No abandona su cuaderno y escribe en él algunas líneas cada día, junto a él el hombre irrazonablemente valiente, que ve su deber de estar allí donde hay más probabilidades de morir, modesto y siempre alegre, antiguo y querido amigo, dice:

—Pasemos un poco por el lado de las cosas. Son sólo algunos pasos y todo se ve de otra forma.

Pero yo no puedo.

Nos detenemos en la trinchera y baja a ella. Ante nosotros una colina absolutamente parecida a las otras con los mismos árboles solitarios trochados y una hierba baja.

—Nosotros estábamos aquí. Los rojos atacaban por la derecha.

Sí, es aquí.

Todo se calla. La colina es como todas las colinas y es difícil retener en la memoria el sitio exacto. Aquí estaba la Iglesia y allí la Casa. Desde aquí retrocedimos cuando se dio la orden de volarla. La guerra ha sido alejada sólo en unas decenas de metros. Y ya está todo tranquilo aquí. La última nota en el diario era:

—O ellos o nosotros.

¡Qué discurso tan admirable del comandante!

Y sobre la Casa de Campo, sobre cada combatiente, sobre esta tierra seca y los árboles solitarios, miran los ojos del hombre que tiene la dicha de pensar para el mundo entero.

Vamos por el valle. Por encima de las trincheras de comunicación las balas silban y más lejos, sordamente, tiran los morteros. En la trinchera, es la tercera línea, suena un tarareo mientras golpea la culata del fusil. La tercera línea pasa por la cota del Manzanares, estrecho, amarillo y bastante rápido. En la pared de la trinchera un letrero. Es el nombre de un camarada caído. Otra trinchera se llama Laureano. Aquí está la cocina de campaña. Sobre el Manzanares han construido un puente flotante que tiembla. En la otra orilla la segunda línea. En el río se bañan los soldados. Nadan, gritan y se tiran agua. Pero el más feliz es aquel que con una sonrisa de Nirvana, abiertos los brazos, se deja llevar por la corriente nadando de espaldas. Mira hacia el cielo y le parece que este verano es un verano ordinario, que el tiempo durante el calor se ha detenido y que en el mundo no hay otra cosa que el agua fresca, ese azul profundo y esas nubes blancas y rollizas. A la izquierda, españoles; a la derecha, españoles. Y ya no se puede comprender por qué hay aquí una casita blanca de establecimiento de baños. Los hombres están adosados al muro o en las chabolas. Aquí llegan ya las bombas de mortero. Entonces, los hombres se crispan contra el muro que dividía antes una propiedad. Y sin embargo todo esto parece ser un campo de ejercicios. En la chabola del comandante humedad y calor. En el rincón, la cama —colchoneta de paja y manta. —. Una mesita de patas muy finas y dos mecedoras. Sobre la mesa, pedazos de salchichón y vino. Se obsequia a los huéspedes. El huésped puede marcharse siempre, ellos quedan aquí durante semanas.

La conversación no es apresurada y el vino se bebe lentamente.

Los hombres están hambrientos de la palabra humana, se conocen entre ellos demasiado bien. Quieren saber todo: qué películas se ponen en Madrid, biografía del huésped, resoluciones de la U.G.T., calidad del vino, los planes del alto mando y la nueva letra de la canción que todos cantan a coro:

Por la Casa de Campo mamita mía

y el Manzanares, quieren pasar los moros

mamita mía no pasa nadie.

El muro de piedra, más alto que un hombre, está atravesado por un gran agujero. Se entra en ese agujero y empieza la primera línea. La trinchera de comunicación, siempre en zig-zag, es tan profunda que no se ve más que el cielo. La trinchera se hace cada vez más estrecha. Por la aspillera de la valla se ve la hierba y el tronco de los árboles.

—Allí, — señala, sin ninguna precisión, el oficial.

Algunos pasos más. Un oficial, no joven, muy alto, no se inclina al pasar por los lugares abiertos.

—Él dice que no puede inclinarse. Tiene dolores en la espalda.

Pero no le creemos. Es polaco. Con su estatura se expone a coger todas las balas.

El oficial, ostentosamente, enciende un cigarrillo en el momento en que incluso sus hombres sobresalen de la trinchera.

El número de soldados en la trinchera es cada vez más grande.

Unos están sentados en los escalones de tierra, otros están al lado de la aspillera observando sin exponerse a una bala. Los tiros de fusil son resonantes. El oficial alto cubre con su pecho la aspillera y muestra:

—Mira.

El inexperimentado, con cierto miedo, con el corazón que late con fuerza, el cuerpo un poco tendido y no del todo obediente a la razón (curvarse un poco, no mostrarse por completo, saltar de lado si hace falta) y al mismo tiempo con una atracción extraña, con el pecho invadido de gozo, con un pequeño orgullo, mira.

Y no ve nada.

Siempre la hierba y los árboles. Es incomprensible que aquella planta se encuentre en la tierra de nadie. No se distingue en nada de las que hemos dejado atrás.

—Es allí.

— ¡Ah! Allí. Pero, ¿dónde, allí? ¿Esa línea de tierra estrecha y amarilla?

—Es la trinchera fascista. Detrás de ese árbol tienen el nido de ametralladoras. A la derecha otro. Entre ellos está el mejor tirador:

Un moro.

Si se pone la gorra sobre el fusil y se le asoma le atravesará enseguida.

—¿De dónde sabéis vosotros eso?

Los hombres ríen.

—No es el primer día que estamos aquí. Se ve de donde tira la ametralladora y de donde el moro. Nosotros tenemos también un moro que hace propaganda hablando con los otros y es él quien ha descubierto eso. Tiramos sobre todo para que ellos no olviden que estamos aquí. Es muy difícil hacer blanco. No se ve la aspillera.

Está protegida. No hay más que un solo medio, pero es para los buenos tiradores.

— ¿Cuál?

—En seguida.

Un soldado comienza a tirar regularmente. Después de la décima bala, los fascistas contestan. Otro soldado espera en la aspillera vecina. Tira inmediatamente después del tiro fascista, visando el fogonazo.

Explosión.

Pégate al muro. Seguramente el nuestro ha apuntado bien, cuando están enfadados tiran con el mortero. Otra explosión y otra. Siempre van demasiado lejos. Los hombres se unen a la tierra. Su rostro un poco en tensión, aunque sonriendo, enseñan los dientes, sus ojos brillan. Son siempre los mismos, el miedo y la alegría que aprietan el corazón. Un grito ligero. Algunos hombres corren hacia atrás en la trinchera de comunicación. En tierra, sobre el capote, se estremece un hombre. Un teniente. Joven. Se le ve sólo el blanco de los ojos. Sin conocimiento. No se puede comprender si gime o si habla. No se le ve herida ni sangre.

—Está contusionado. Eso pasará en seguida.

Los sanitarios sujetan los brazos y las piernas de ese hombre.

Se curva como un arco. Se apoya sólo con la cabeza y con los pies. Siempre el mismo sonido entre gemido y palabra. Después se tranquiliza, con un estertor y se enfría.

Por la trinchera de comunicación llega corriendo el médico. Sin mirar a nadie se acerca al herido, le tienta el pulso y el corazón. Y de nuevo sin mirar a nadie, cubre con el capote la cara del teniente.

Muerto.

Los hombres se descubren. El jefe y los oficiales saludan. En la trinchera alguien ríe, allí no saben nada. Los morteros se han callado. A veces solamente se prolonga el eco de los tiros de fusil.

Y nada más.

— ¡Espera y verás!

Un soldado corre a la trinchera montando el fusil. Otros corren detrás de él.

— ¡Alto!

El sargento explica que no deben gastar balas. Los hombres miran la tierra desconfiados. Entonces dicen en voz baja:

—Esta noche…

Los sanitarios se van con la camilla.

El moro del Marruecos Francés se siente en las trincheras mejor que en casa. Tiene un rostro pícaro y ojos alegres.

— ¿Eres tú quien hace la propaganda a los fascistas?

— ¿A los fascistas? No. Sólo a los míos, los marroquíes.

— ¿Y cómo haces eso?

— ¡Ah! i Yo lo sé hacer! Cuando no tiran, saco un pañuelo blanco y después salgo. Ellos ven que soy moro y no tiran. Entonces les grito: ¿Qué os han dado hoy para comer? Porque yo sé que comen mal. Pues nosotros esto y aquello. Y después, de mi bolsillo izquierdo saco dinero viejo alemán y digo: Mirad lo que os dan, eso no vale nada. Y rompo el billete para que vean de veras que no vale nada. Y luego, de mi bolsillo derecho saco pesetas y digo, yo recibo esto y puedo comprar lo que quiero.

— ¿Y ellos qué hacen?

— ¿Ellos? Ríen.

El oficial alto se protege en la trinchera. Apuesto y tranquilo mira de lado las aspilleras como se mira en la calle la cara de las mujeres bonitas. Se calla siempre y sólo cuando los superiores le hablan saluda con el puño.

Traen la comida a la trinchera. Los hombres se sientan en las covachas y comen con el plato de sopa sobre las rodillas.

En la chabola del jefe se bebe vino en vasos, tazas y cantimploras. La llegada del visitante es una fiesta y se le obsequia. De debajo del colchón sacan las reservas. Es ya casi oscuro y se ven las caras sólo cuando están al lado de la puerta. Se ríe a carcajadas y se habla de ese algo insignificante y pequeño de que se habla siempre en las fiestas alegres.

—Pido la palabra.

El oficial alto se levanta y queda de pie, erguido, el puño en la visera. Sus ojos están fríos y su voz absolutamente tranquila.

No habla, hace un informe.

—Soy polaco. Oficial del ejército zarista ruso. Cuatro años de guerra imperialista. Después con los blancos contra los rojos. Emigración y Legión extranjera francesa. Otra vez ascendido a oficial. Siete años en África. Después, provincia francesa y aburrimiento. Cuando empezó aquí he pensado: ¿Y si yo fuese una vez en mi vida ya bastante larga, —tengo cuarenta y cuatro, — con aquellos contra los cuales he combatido toda la vida? Seis meses en España.

Capitán. La verdad está aquí. Os digo a todos: Combatid vosotros como yo. Porque yo me bato bien. Lo sé. Combatid bien porque la verdad está aquí.

Da una media vuelta militar y con paso tranquilo y marcado sale de la chabola. Los hombres se miran en silencio y el comandante del batallón dice:

—Es la primera vez que habla. ¿Tú ves? Yo pensaba que sólo el ejército rojo reeduca a los hombres. Y ya ves, eso ocurre también en España.

El sol se pone. Oscurece rápidamente. El tiroteo se extiende a todo el frente, los soldados de los dos lados se ponen nerviosos a esta hora. Lo más fastidioso es recibir una bala ahora cuando el enemigo tira solamente para dar miedo, para demostrar que está en guardia.

Y después la noche con sombras fantásticas, con calma relativa.

Se oye de lejos el tiroteo y el ruido de los morteros; es en Carabanchel.

Quizá hoy se hace saltar la casa inmediata. Aquí todo está tranquilo, todo duerme…

No, no como los gatos, como los lagartos, tres hombres salen de la trinchera. La hierba seca cruje, una rama se rompe bajo los pies. De un árbol al otro se arrastran apretándose a la tierra y la hierba les araña el rostro. Aquí no hay alambrada y el camino está libre. Silencio en la trinchera. El tirador se agarra a su máquina con las dos manos. Los hombres miran en la oscuridad y no ven nada. Así pasan cinco, diez, veinte minutos. Parece interminable. El cielo está inmóvil, están inmóviles las estrellas. Un viento ligero sisea. Y después inmediatamente una, dos, tres y más explosiones de granadas de mano, gritos lejanos, tiroteo desordenado. En la trinchera republicana, silencio. No pueden tirar para no herir a los suyos. Las balas silban sobre la cabeza, entran en la tierra.

La trinchera fascista es un cinturón de fuego.

Los oficiales que llegan riñen a los soldados. Ahora, durante la noche puede empezar el ataque y no se puede abrir el fuego preventivo.

— ¿Quién ha dado permiso?

—Es por la muerte del teniente, camarada comandante.

— ¿Para que maten tres más?

Desde los flancos baten las ametralladoras fascistas. Pero aquella que estaba hace algunas horas «a la izquierda» se calla. Ha sido destruida.

Pasa media hora, una hora. El tiroteo termina. La corta alegría por la ametralladora destruida es ahora sustituida por una inquietud siempre creciente. Quizá los tres están en tierra delante de la trinchera fascista y nadie puede ayudarles. Unos voluntarios piden ir en reconocimiento, pero el jefe lo prohíbe. El oficial alto pide ir solo. Muy enfadado, el jefe se opone. De repente alguien escucha y dice:

—Ellos.

Los otros no oyen nada. Pero el primero grita alegremente:

—Ellos. ¡Ellos!

En un minuto, tres hombres caen en la trinchera, alegres, cansados, emocionados. Queriendo hablar todos al mismo tiempo cuentan cómo se han arrastrado hasta la trinchera fascista como se han levantado, como han arrojado las bombas de mano contra la ametralladora, y después, sin que pudieran verles en la oscuridad, como se han arrimado a la trinchera fascista, entre dos aspilleras, y han esperado que pase la alarma.

—Con el humo teníamos tantas ganas de estornudar…

El jefe dice con una voz que quiere ser dura:

—Arrestados por haber abandonado el puesto sin permiso.

—A sus órdenes.

Dejan los fusiles y se van en la oscuridad. Y su jefe les grita alegremente:

—Dormid bien, muchachos.

El relato no termina, seguir imaginando esto cada día, hasta que alguien decida que la guerra debe terminar.

Siempre.-

Soy un ciudadano soviético que pasó dos años fuera de su patria. Atraído por las cosas españolas hasta olvidarme de mí mismo, estudiando sus mapas y repitiendo las palabras de los partes de guerra. Yo vi lo que cuento y era parecido a esto en ambos lados y como muchos ciudadanos soviéticos de mi edad y de otras edades, cuando quiero acariciar y a veces adular a mi madre la llamo con las palabras para mí más bonitas, más tiernas, más extraordinarias y extrañamente próximas:

«Tú eres mi Casa de Campo»

OVIDII SAVITCH – 1937

Gracias Rafa por compartir este relato. Te pone los pelos de punta a la vez que deacribe perfectamente la Casa de Campo. Gracias

Me gustaMe gusta